「低音障害型感音難聴 10(エピローグ)」

2020年12月に山口市の耳鼻科にて、今後の対応について説明を受けました。

今後、症状が悪化しても、それで耳が聞こえなくなるということはないとのことで、薬を服用せず、しばらく様子を見ても良いとの事。

精神的なストレスが要因になることもあり、とにかく、あまりこの病気のことは気にしないようにしておいた方が良いようでした。

このため、以後は日々の症状についての記録も止めました。記録を取る=どうしても病気のことを気にしてしまうと考えたからです。

私の低音障害型感音難聴の症状の程度は、

① 音が低く聞こえる(受話器の声)

② 音の反響が出てくる

③ 電話の声が聞き取りにくくなる

④ 水が入ったような感じ 耳詰まり感

⑤ 耳鳴り様の状態となる 音が明らかに聞き取りにくくなる

① → ⑤の順にひどくなり、回復、悪化を繰り返していました。

山口市の耳鼻科を受診して以降は、とにかく「気にしない」を心掛けていました。それが功を奏したのかどうか分かりませんが、音の反響が出てくる、少し電話の声が聞き取りにくくなることがありましたが、それ以上に症状が悪化することはなく、ずっと、① 音が低く聞こえる 状態が続く程度で、特段悪化することもなく、結局、薬の服用が必要な場面はありませんでした。

そのため、だんだんこの病気のことも全く気にならなくなっていました。

2022年3月頃に、仕事上、大きなストレスがあり、それが原因なのか、音の反響が出ましたが、1日で収まりました。

その後、しばらくして気付いたら受話器の声の音は普通通りに聞こえるようになっていました。

つまり、完全に症状が出なくなっていたのです。

発症後、2年経過して、ようやく完治しました。

まさか、完治するとは思っていなかったので、嬉しい限りです。しかし長かった…

後半は気にしないように努めていて、気にならなくなっていたので、気付いたら治っていただけですが、病気を発症して以降、病院通いを続けている間は、治らない事にいら立ちと不安を感じていました。

低音障害型感音難聴は、睡眠不足やストレスその他の原因で起こると言われていますが、私の場合は特に当てはまることも無く、自覚するようなストレスもほぼ皆無でした。

明確な原因は分かりませんが、恐らく年齢(時点で52歳)より、老化により体質が変化したことより発症したのだろうと考えています。

この記事を書くために、今一度ネットで調べてみましたが、やはり原因として「年齢に伴う動脈硬化、体力の低下が関係している」とも書かれてあり、最近、50代、60代の症例が増えているとも書かれてありました。

つまりは老化現象的に発症したようです。

でも、治って良かった!

ただ、完治しても再発する可能性があります、まあそれは仕方ないですね。

でも、一度罹患して、どういう病気か分かっているので、次は何とか「気にせずに」乗り越えられると思います。

経験的に言えることは、

- 薬が聞く人は、10日から2週間程度で治る場合が多いらしい。

- そうでない人は、長期化する場合もある(私もそうでした)。

- 長期化すると、薬は効かなくなる。なので、よほど症状がひどい場合以外は、薬を飲まない方が良い。→ 現時点で明確に効果が認められている薬は無いと思います。ステロイド剤も、症状を抑えるだけだと思います。

- とにかく、気にしない。

- 私の場合は2年ちかく完治に時間を要しましたが、1年半ほどは薬は飲んでいません。

最初は、「耳が聞こえなくなるのでは?」と心配になりました。

恐らく、初めてこの病気になる方は、そう思うと思います。

私の経験が、少しでも皆さんの参考になれば幸いに思います。

深爪

齢50も半ば、自分で自分の爪を切るようになり、40年以上となりますが、未だに爪を深く切りすぎて深爪になることがあります。大した痛みでもないのですが、数日間は結構煩わしいですよね。まあ、爪が伸びれば痛みは無くなるし、重篤性なんか全くなく、症状と言えるほどのことでも無いのですが、ふと気になりましたので調べることにしました。

「深爪について」

- 深爪:爪を深く切りすぎた状態のこと

どうも、ネットで深爪を調べてみると、常時爪を切り過ぎた短い状態のものを説明しているサイトが多いようで、私のように一過性の状態のことではなく、少し症状の悪化した状態について書かれてあります。

常時爪が短い場合は、陥入爪となり爪が皮膚に食い込み、痛みや炎症等を起こし、問題となるようです。

この、常時爪が短い状態の深爪については、爪を噛む癖(噛爪症と書かれている)や、爪をいじるクセによって起こるとも書かれてあります。

そもそも、そういう状態(症状)があるのを初めて知りました。

「なぜ痛い?」

ちょっといつもより爪を深く切り過ぎると、少しの間、煩わしい痛みがあります。なぜ痛むのでしょうか?

爪の下のピンク色の皮膚(爪床:そうしょう)が露出するまで爪を切ってしまうと、爪床は神経や毛細血管が多く集まっているため、これがむき出し状態となり、痛むようです。この辺、実は身近な不快現象なのですが、意外にも詳しく書いてある記事が見つけられません… 見つけた記事にも、「深爪にて爪床が露出すると、菌が入って炎症を起こし、痛みや可能を引き起こす恐れがある」と書かれてあります。

でも、普段ちょっと爪を切り過ぎた場合に、指先が軽く痛みますが、特に炎症までは起こしていないと思います。

恐らく爪床部分は神経が多く集まっており、また皮膚が薄く知覚が敏感なので、いわゆる知覚過敏状態になるのだろうと推察します。

「遅れてやってくる」

そう言えば、爪をちょっと切り過ぎた時、深爪特有の痛みがあるのですが、あの痛みは爪を切った当日には無くて、数日後にやってきます。なんでだろう?

やっぱ、微妙に炎症起こしているのかな? 確かに爪を切り過ぎた指先が何かに当たるとちょっと痛いし、指先が何かに触れるのを繰り返している内に炎症が起きている?

「微妙な差」

爪を切るときは、深爪にならないように、少し白い部分が残るように切っています。まあ、毎回正確に長さを確認しているわけではありませんが、それほど誤差は無いと思います。にも関わらず、たまに深爪になる… これ、微妙な差なんだろうなあと思います。

爪を切った時に「あっ、切り過ぎた!」とか、気付くことなんて殆どないし…

ちなみに私の場合は、親指が深爪になることが多いです。特に右手の親指。右利きなので、右手の指は左手で切りますが、利き手ではない方の手で切るので、微妙に切り損じているのかも知れませんね。

爪についての不具合は、皮膚科が担当医のようです。

「ちなみに」

刃物メーカーの貝印のHPに、正しい爪の切り方の解説があります。

- 爪の役割:指先の皮膚の保護、指先に力を入れられるようにするためのもの(物をつかむ際に支えとなる働きをしている)

- 手の爪は、1日に約1mm伸びるといわれている。足の爪は1日に0.05mm。

- 手の爪を切るタイミングは5~7日に一度、足の爪は10~14日

- 爪は中央から切り、左右バランスよく少しずつ切る

このように書かれてあります。

爪は中央から切ることで、残っている爪の長さが確認しやすいのだろうと思います。

私は、端から切っています。これが深爪する原因なのかも…

「爪切りの切れ味」

爪切りは刃物なので、切れ味は大事ですね。

何かの景品でもらったような爪切りは、切れ味も悪く、切った後に凸凹ができやすい。やはり、貝印やフェザーの爪切りの方が綺麗に切れます。

メーカー品でなくても、実際に切ってみれば切れ味は体感、判別できると思います。まあ、ちゃんと切れれば何でも良いのですが。

爪切りも、いつも使っているのがやはり切りやすいように思います。私は献血でもらった景品の爪切りを使っています。少し小さめの方が私は好みです。

テレビでもありましたが、新潟にあるSUWADA社の爪切り、高価ですが抜群の品質のようで、一度使ってみたいなあとは思います。ただ、ちょっと値段が高くて手が出ない…

「やすりで手入れ?」

爪切りは使わずに、小まめにやすりで爪の手入れをするという記事もあります。

これ、理屈的には分かるのですが、私は爪切りが無いと困るかな。

爪を切った後、切り方ややすり仕上げが悪い場合、爪に引っ掛かりがある場合があります。あるいは何処かに爪をぶつけて、少し引っ掛かりが出来る場合があります。

これ、布とかに爪が引っ掛かって煩わしいですよね?

この時に爪を修復しますが、私の経験上、やすりだけでは引っ掛かりは取れないです。

一旦、少しでも引っ掛かりのある部分を爪切りで切ってからやすりで仕上げないと、引っ掛かりが取れません。

なので、爪を切った直後に、残りの爪が少ない場合は、少々難儀する場合もありますが…

私の場合、爪切りを使わずやすりだけの手入れは、難しいですね。

「太っていると足の爪が切れない…」

一昨年、過去最大の体重を更新してしまい… かなり太っていました。

痩せる必要性も強く感じてなくて、その前後の体重を維持していましたが、過去最大の体重を更新したので、「これはまずい」と10kgほど体重を落しました。

(その後半分ほど戻っていますが…)

この、体重を落すきっかけが、お腹の贅肉が付きすぎて、足の爪を切るのに腹がつっかえて切り難いということがあり、足の爪を切りながら「もうイヤだ!」と思ったのがそれでした…

体重が落ちた後に足の爪を切った時は、なんか鼻歌が出そうになりましたもんね…

「お詫び…」

深爪について、ふと書いてみようと思いましたが、中身が薄い…

なんのお役にも立てないような記事内容となってしまい…

大変申し訳ありません…

健康診断(胃のポリープ)

毎年6月に会社の健康診断が実施されていましたが、コロナの影響にて、前回は9月となり、今回は2月にズレました。

まあ、それでも年1回診断を受けられるのは、ありがたいことだと思います。

(と言っても、バリウム飲むのはイヤなのですが…)

「今年の健診結果」

概ね、問題はありませんが、細かい所を見ると、

- 体重が増えました… 昨年、思い切って体重を10kg減らしましたが、4kgほどリバウンドしました…

- 中性脂肪が基準値を越えました(161mg/dl) 前回は57なので、急激に増えている… なぜなの?

- 消化器系検査(バリウム透視) 胃ポリープ症(前回からです)

「中性脂肪について調べました」

中性脂肪=皮下脂肪のことのようです。中性脂肪値が高いと動脈硬化の危険因子となったり、糖尿病発症のきっかけになることがあるため、数値基準が決められています。

中性脂肪値が高い=摂取エネルギーが消費エネルギ-を上回り、あまったエネルギ-を肝臓で脂肪に替えてしまっていることを表しているとのこと。つまり、体重が増加している傾向にあるということなのだと思います。

「食後10時間以上たって血液中に中性脂肪値が150mg/dL以上になっていたら高中性脂肪血症と診断される。」と書かれてあります。

数値が以上に急激に増えており、健康診断の採血が朝7時だったので、もしかしたら食後の経過時間が不充分だった可能性はあると思います。

と、都合の良いように考えておりますが、真摯に「デブ!」が理由だと受け止めた方が良さそうですね…

もしかしたらこの間、晩酌が多く休肝日が少な目だったのが影響しているのかも知れません。気を付けなければ…

「胃ポリープ症」

大腸ポリープは放置しておくと徐々に大きくなり、大腸がんになる可能性が高いため切除が必要と認識しています。

前回から胃ポリープ症との診断が出ており、前回は全く気にしませんでしたが、今回は、ちと気になる… というか治療していないので、そりゃそのままそこにあるよなあ…

健康診断結果の解説には、「胃の中にできたイボのようなもので元来良性のもの。小さく、現在特に問題はない」と書かれてあります。そう書いてあるので、そうなのだろうと思います。

まあでも、ちょっと調べておくかな。

「胃ポリープ症について」

- 症状は殆ど無く、健診などで初めて見つかることが多い

- 粘膜下腫瘍型、無茎型、亜有茎型、有茎型の4つの型がある

- 大きさが1cm以下の小さなものなら、治療しないでそのまま放置してもまず大丈夫。2cm以上の大きい過形成性ポリープや一部の腺腫では、内視鏡を用いた治療によって切除することが多い。

- 胃のポリープは大きく分けて 胃底腺 過形成 炎症性 腫瘍性に分かれ、治療をする必要性があるポリープは腫瘍性(将来がんに移行する可能性がある)。過形成、炎症性に関してはごくまれにがんに移行する場合もあるのでフォローは必要だが、基本的にピロリ菌が関与しているケースが多いのでポリープを取るのではなく、除菌治療を行えば自然消滅が期待できる。胃底腺ポリープは検診で一番多く指摘されるポリープで、これは基本的に病気ではない。特にピロリ菌がいない方で胃酸分泌が多い方に多いもので、細胞が肥大化しただけのもの。結論としては検診で胃のポリープを指摘されてもそれほど心配する必要はないが、実際に検査をするとポリープ以外の病気が見つかり、「やっぱり内視鏡検査をしておいて良かったね」という場面も多々ある。

まあ、概ね健診の解説を裏付けるように特に心配は無いようです。心配なら内視鏡等の検査もしてみてはということなのだろうと思います。

ただ、大きさには要注意のようなので、毎年の健診での観察は必須だろうなと思います。

「健康診断もDX化?」

日本赤十字社の献血については、数年前からICカードみたいなもので個人識別するようになりました。受付時にICカードに個人情報を紐づけすると、その後の問診、採血等にICカードで個人識別し、情報を書き込んでいます。

今回、健康診断も同様の方式になりました。これにより、検査結果の集計がほぼ自動化になるのだろうと思います。そのうち、結果もペーパーレスでスマホに送られてくるようになるのだろうなあ。

企業の健康診断を請け負う会社や団体はいろいろあると思います。街中でもたまに検診車が走っているのを見かけます。

デザインも車体も新しいものもあれば、すごく古い検診車もあります。企業や団体の収支なり設備投資の考え方の差があるのだろうなあと思います。でも、実際の健診の方法は、胃の透視でも心電図でも採血でも問診でも、自動化されているわけではなく人が行うので、結果に差は無いだろうと思います。

「健診結果より」

胃のポリープは放置(様子を見る)

体重は、70kgを越えたら食事を減らす。

せっかく毎年健診受けているんだから、結果を日常生活に反映させないとね!

もう若くないから無理が効かないし… 子供が未だ中学生だから、今倒れるわけにはいきません、頑張らねば… 先長いなあ~

右脚の付け根が痛い!(股関節痛)

齢50も越えると、あちこちに些細なガタが… まあそれは置いておいて

自分の身体にまつわる小さなな不調をブログの記事にしています。まあ、結構それなりに不調のネタはありましたが、そうは言っても限りはあります。もうネタが尽きたかなと思っていましたが… また新たな不具合が…

「右脚の付け根がちょっと…」

ある日ふと、右脚の付け根に痛みがあるのに気付きました。

日常生活に支障があるわけではなく、歩いたり椅子に座ったりしても痛みは無いのですが、股関節が開き気味になる姿勢、動作のときに、軽く痛みます。

最初はすぐに治るだろうと気にしていませんでしたが… 悪化はしていませんが、なかなか良くもならず。なんだろなあ?

「この症状は何?」

困った時の何とか? ではありませんが、ネットにて“股関節”“痛み”、いつもの検索です。

これまでネットで幾つも症状について調べていて、①多数の可能性のある病名があるもの、②比較的少数の病名があるもの、③病名が出てこないもの があることが分かりました。

股関節の痛みについては、②の、比較的少数の病名が出てきます。

出てきた病名としては、

聞くだけで恐ろしそうな病名も並んでいますが、そんな大業な病気とは思われず、可能性があるとすれば、「変形性股関節症」なのかなあ? 股関節痛の大半がこれに該当する的なことが書かれてある。

「変形性股関節症」

大腿骨の骨頭は、丸い半球状になっていて、骨盤に組み合わさっています。骨と骨の間には軟骨組織があり、クッションの役目をしているようです。変形性股関節症は、この軟骨が変性してすり減り、関節に起きた状態のようです。

軟骨のすり減りは、加齢(老化)に伴う場合が多く、治らないようで、比較的女性に多いと言われています。40歳以上の女性の50%がこの疾患に罹っていると推定されます。

う~ん、書いてある内容は分かりましたが、私の症状、原因はこれじゃないような…

「何で痛めた?」

私の股関節痛は、この変形性股関節症なのかも知れません。ただ、そもそも何で痛くなったのか?

傷めた瞬間があれば分かりやすいのですが、そういうのは無く。

私は平日の出勤日には、腰痛予防のため、朝起きてから簡単なストレッチをしています。

その動作の中で、あぐら姿勢で足の裏同士を合わせ、手前にひきつけながら身体を前に倒すストレッチを行います。これは、股関節を柔らかくするためです。まあ加齢に伴い、だんだん前傾量が減っていますが… 最初に股関節の痛みに気付いたのは、この時でした。

その時は気付きませんでしたが、このストレッチの動作で、逆に股関節を傷めたのか?

であれば、傷めたのは靱帯なのかなあ。

「再度ググってみました」

改めてネットで、「股関節・靱帯・痛み」で調べてみました。今度は、「鼠径周辺部痛症候群」というのが出てきました。

「キック動作やランニングやなどの繰り返しの運動によって、鼠径部、股関節周辺、骨盤にメカニカルなストレスが加わって炎症が生じ、痛みとなる。」と解説されています。

加え、「(診断)鼠径部周辺の疼痛の少々であるため明確な診断は難しい」とも書かれています。

恐らく、私の症状としては、こちらの方のような気がします。

原因も明確でなく、診断も難しい痛みなので、「症候群」なのだと思います。

私の場合は、老化で硬くなった股関節、靱帯に、朝の身体の硬い状態で股関節部に負荷を掛けたため、靱帯を傷めたのだろうと推察されます。

「痛い姿勢」

普段の動作では痛みは無いのですが、一番顕著なのは、椅子の上で胡坐をかく姿勢、右足の先を椅子の上に載せて片足のみ胡坐をかいたような状態にすると、痛いです。すごく痛いわけではありませんが、痛いです。

もう数か月、同様の状態です。まあ日常生活には殆ど影響が無いので放置しています。

きっと病院に行っても、治らない。

「さて、どうしたものか?」

股関節の痛みは、恐らく朝の股関節のストレッチ時の過負荷で起こったのだろうと推察しています。であれば、股関節のストレッチを止めることが、痛みを軽減させる方法なのだと思います。

と思いながら、あまり負荷を掛けないようにしながら、朝の股関節のストレッチは続けています。なんか、もうルーチンワークとなっているものを出来れば止めたくなくて。あと結局、動かさないようにすると他の弊害も出そうなので。

腰痛の時もそうですが、動かせるようになったら、無理のない範囲で動かした方が良いようです。それに倣い、無理のない範囲で動かせるのなら動かした方が良いだろうとの考えもあります。もう若くないなあと思いながら…

ただ、痛みの状態には気を付けておいて、痛みが出る様であれば止めようと思います。大事な事は、様子を見ながら続けるということなのだと思います。

しかし、何気ない動作で身体を傷め、痛みが発生するというのは、老化現象とは言え、ちと寂しい… しばらく前からか、思いっきりクシャミをしたら、背中の辺りの筋肉が痛くなったり… 年配の方がくしゃみで肋骨を骨折するとかいう話も、ありうるなあと思う今日この頃。くしゃみも思いっきりできなくなり、さてこの先、どう老化に抗って健康を維持していくのか? これからの課題だな。

歯の定期健診・フッ素塗布

大昔、私が小学生の頃、歯並びが悪くて歯医者に行ったら、歯の矯正を勧められ、しばらく歯科医に通っていたことがあります。もうこれが苦痛で苦痛で… 幼いころのイヤな記憶です。以来、歯医者は大嫌いです。

大人になってからは、虫歯や歯の詰め物が外れた等、どうしようもなくなってから歯医者に行っていました。すると、痛い歯以外に多数の虫歯が見つかり、放置するわけにもいかないので、通ってとりあえず時点で存在する虫歯は全て治療していました。これが結構な日数がかかる… 治療が一通り終わると歯医者には行かない、つまり何かあってからしか歯医者に行っていませんでした。

しかし歯の病気は虫歯だけだったのが、「歯周病」という謎の病気が現れ… いつの間にか私の歯も歯周病に侵されていました…

もう観念して、一昨年からは定期的に歯医者に通うようにしました。

「定期健診の内容」

今は2~3か月に一度、歯医者に通っています。私の歯周ポケットは深い所で7~8mmもあり、中度の歯周病と診断されています…

歯周ポケットが少々深くても、虫歯と違い自覚症状は全く無いので、なんかピンと来ませんが、放置すると歯が無くなる? 何とか高齢者になっても歯は残したいので、しぶしぶと歯医者に通っています。

定期健診は、

- 歯周ポケットの深さの確認

- 歯を着色して、磨き残し(歯垢、歯石)の確認と、ちょっと指導がある

- なんか、機械で歯を磨いている

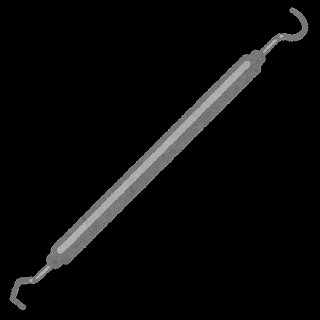

- スケーラーで歯石除去

- フッ素を塗布して終了

- 歯科医の、ごく簡単な目視確認

となっており、時間的には20分~30分くらいでしょうか。

「定期健診でイヤなこと」

ちょっと話は脱線しますが、歯の定期健診でイヤだったことは、1つは虫歯が見つかる事。まあ、定期健診に行っているから虫歯にならないというわけではないので、虫歯が2度見つかっています。最初の虫歯は軽微だったので、次の受診日に治療しましたが、2回目は一度治療した箇所だったので、被せものを外しての治療となり、これが結構痛かった!

歯の麻酔は上の歯より下の歯の方が効きにくいとのことで、下の歯の治療は、麻酔が効きにくいのです… なので、麻酔を追加で注射してもらいますが、それでも歯を削られている間、「麻酔が効いていないんじゃないか?」という恐怖感でいっぱいなのです…

あと、歯のクリーニングを行う歯科衛生士の方は、担当が決まっているようで、いつも同じ衛生士の方なのですが、この人は声も小さいのですが手つきも控えめで優しく、いつも気持ちよくクリーニングしてくれます。

ところが、たまに違う衛生士の方が就くことがあり… この人の場合はちょっと痛いのでイヤなのです。選べないけど、指名制にしてくれないかなあ~ いつもの人じゃないとイヤなのです。

「歯にフッ素」

定期健診は最後に歯にフッ素を塗布されます。歯の表面にクリーム状の薬剤を塗るだけの簡単な治療なのですが、先日フッ素を塗布されていてふと、「そう言えば小学生の頃は学校でフッ素していたなあ」と思い出しました。

私が小学生の頃なので40年以上も前の話です。当時は定期的(年1回?)に「歯にフッ素」されていました。

図書室かどこか広い部屋で、生徒が一列に並んでイスに座り、スチロール製のマウスピースみたいなものを噛んでじっとしています。このマウスピースに電線が接続され、なんか良く分からない機械なものとつながっています。この状態で10分か15分くらいすると、フッ素終わりです。別に痛くもかゆくもないのですが、マウスピースみたいなものを噛んでいるので、よだれが出たような記憶があります。

あれ、何だったのでしょうね? 今の小学生もやっているのかなあ?

「フッ素イオン導入」

気になったので、小学生の頃にやっていた「歯にフッ素」が何だったのか? 調べてみました。

そのものズバリの答えは見つけられませんでしたが、恐らく「フッ素イオン導入」というもののようです。

フッ素(フッ化ナトリウム)を電気分解することでフッ素をイオン化し、歯に取り込みやすくしているそうです。

そして、小学生の頃に行う理由として、「こどもの歯や萌えたばかりの永久歯の表面のエナメル質は大人の歯と比べ結晶が弱い。その結晶の中にフッ素を入れるため安定した結晶となり、酸に溶けにくい強い結晶になる。」と書かれており、歯の生え変わりの頃に行うのが効果が高い事が窺われます。

今でも歯科医によっては、フッ化イオン導入を実施している所もあるようです。

科学技術の進歩により、当時は「効果がある」とされていた治療が、実際には効果が無くて行わなくなった例も結構ありますが、当時行っていた「歯にフッ素」については、ちゃんと効果があったんだなあと、ちょっと感慨深かったりします。

「定期健診内容の違い」

歯医者での定期健診の内容もネットで調べてみました。大まかな流れは何処も同じようですが、違いがあるものとしては、

- 「なんか、機械で歯を磨いている」 VS 超音波スケーラー

- 「ルートプレーニング」 → 私の通う歯医者では、普段はやりません

この2つは違いがありました。

スケーラーは、先端が曲がった金属の棒で、手作業で歯の表面の歯石を除去するもので、これはどこの歯医者でも行っているものと思います。

超音波スケーラーも歯医者には機械は備わっているのだろうとは思いますが、普段はやりません。

超音波スケーラーは先端にスケーラーと同じような形のチップをはめて、超音波振動により歯石を取る装置のようです。独特の音と振動があり、使用中に水が出ると書かれてあります。そう言えばそんな治療を1~2度は実施したような…

「なんか、機械で歯を磨いている」→ PMTC?

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)と書かれてあります。

私が歯医者で受けている歯石除去は、なんか回転する小さなブラシのようなもの(電動ハブラシみたいなの)で、歯の表面を磨いています。

PMTCとは、回転式器具も含めた治療の総称のようで、「なんか、機械で歯を磨いている」=回転式器具となるようです。

要は、業務用電動ハブラシみたいなものなのだろうと思います。これ、治療中は結構気持ち良いです。まあ、いつもの衛生士の方が、優しく操作しているからなのかも知れず、人によっては痛いのかも知れませんが。

「ルートプレーニング」

ルートプレーニングを調べてみると、いわゆる歯周ポケット内の歯の根元部分を、特殊なスケーラーのような道具で掃除することのようです。ちょっと痛いと書かれています。

私の通う歯医者では、普段は行いません。ただ、1回か2回は実施されたような気もする…

ネットの記事を幾つか拾い読みしていると、歯医者によっては、このルートプレーニングをリスクがあるため行わないと書かれている記事もあります。

私の通っている歯科医も、同じ考えなのかも知れませんが、聞いたことは無いので良く分かりません。

「歯周病専門医」

ちなみに、私が通っている歯医者さんには先生が3名おられますが、1人は歯周病専門医とのことです。結構難しい資格のようで、県内には10名足らずしかいないようです。そういう意味では、安心して通える歯医者さんなのかも知れません。ただ、歯周病専門医のいる歯医者を選んだわけではなく、20年以上前から虫歯でお世話になっていた歯医者さんが、たまたま歯周病専門医の資格を取られただけなのですが。

私は、かかりつけ医(内科医)は無いのですが、歯医者さんはこの病院がかかりつけ医となります。安心して通える病院があるということは、良い事なのだろうと思います。

「定期健診を受け続けるぞ!」

歯医者は嫌いですが、定期健診は今後も継続して受け続けようと思います。出来るだけ多くの歯を老後にも残したいので。

定期健診の治療内容は、歯医者により若干異なるようですが、これは歯科医それぞれ考え方が違うためと思われます。また医療も日進月歩で進化しているので、5年後、10年後には定期健診、歯のクリーニング方法も今とは少し違っているのかも知れませんね。

ただ、定期健診の都度、毎回思っているのは、「虫歯が見つかりませんように!」ということ。もう、虫歯が見つかるとショックだし、やはり虫歯の治療は恐くてイヤなのです。

γ-GTPがちょっと高い

いつの頃だったか忘れましたが、健康診断や献血での血液検査で分かる肝機能の数値、γ-GTPの値が高くなるようになりました。まあ、原因は飲酒によるものですが…

「若いころは…」

私はそれほどお酒は強くなく、量的には缶ビール(350ml)だと3本くらいが適量です。5本も飲むと二日酔いになります。

学生の頃は、晩酌することはなく、飲み会等で飲むだけでした。まあ、アパート暮らしだったので、部屋で友人と飲むことはありましたが、自分一人で晩酌するということは、殆どありませんでした。それ以前に、酒を毎日飲めるほどのお金もありませんでしたが…

就職後しばらくは、たまの飲み会以外では飲むことは無く、酒の量は学生の頃より少し減ったように思います。

その後転勤となり、住んでいる所の敷地内にビールの自販機がある環境だったので、部屋飲みの頻度は増えました。しかし当時は未だ若かったので新陳代謝も活発だったためか、肝機能数値の異常はなく、数値を気にしたこともありませんでした。

「γ-GTPの数値が上がりだした」

結婚後はしばらく、晩酌は少なめでした。

そのうち、少しずつ仕事も責任を持たされるようになり、ストレスも少しずつ増えたような気がします。ストレスが増えて、晩酌回数も増えていったのかな(はっきりとは覚えていませんが)。

あと、発泡酒や第三のビールが出てきて、ビール様の酒が安価で買えるようになったこともあり、気軽に晩酌をするようになったように思います。

そうしている内に健康診断や献血の血液検査で、γ-GTPの数値が基準を超えるようになりました。と言っても少し超えた程度なので、「誤差範囲」だと、気にしていませんでした。

しかし、晩酌の量も頻度も増えていくにつれて、数値が100を超えてしまいました…

こうなると、「大丈夫なのか?」と、ちょっと気になります。

ただ、聞いた話だと「肝硬変や黄疸が出る時は、γ-GTPは1000を超える?」とか聞いたので、「だったら、まだまだ大丈夫じゃないのかな?」とか、安易には考えていました。

(調べてみたら、正常の上限が100で、200を超えると赤信号と書いてありました… 100を超えると黄色信号だったようで… 1000を越えるとかは無いようです… 信憑性の無い話は信じてはダメですね…)

「運動するとγ-GTPは下がる」

時期は明確には覚えていないのですが、恐らくγ-GTPの数値が上がった前後、体重も増えており、結婚後に運動量も落ちていたので、ジョギングを始めました。数年後にはフルマラソンまでチャレンジするようになっていました。

まあ、ジョギングを日常生活に取り入れながら、また走った後のビールが旨かったりします。飲酒量については、それほど節制してはいなかったと思いますが、気付いたらγ-GTPが基準値内に下がっていました。

経験的に言えるのは、運動することによってγ-GTPの数値が改善するということです。

もちろん、私の場合なので他の誰にでも当てはまるかどうか分かりませんが、こういう所でも運動の効果はあるんだなあと、ジョギングして良かったなあと思った次第。

「肝機能と運動」

私の経験だけで、適当な事を言っても(書いても)無責任なので、ちょっとネットで調べてみました。

ブリストルマイーヤーズの「肝機能net」というHPに、「…筋肉は糖質代謝やアンモニア代謝をつかさどり、肝臓の機能を補完する作用があり、 肝臓病患者さんにとっては、運動によって筋肉を維持することは大切なこと…」と書かれてあります。

特に脂肪肝については、(食事と)運動で治すとも書かれています。

運動することは肝機能を補完する効果があるようです。なので私の場合もそうなのだと思います。

運動するから飲み過ぎても大丈夫 という話ではありませんので念のため。

でも、γ-GTPの数値が若干高い等の場合、運動療法で下がる可能性はあると思います。

「飲酒と肝臓へのダメージ」

これも経験から言えることですが、飲酒については、平日の晩酌はせずに、週末の2日間にいっぱいお酒を飲むのと、毎日コツコツとお酒を飲むのでは、後者の方が肝臓へのダメージが大きいようです。私の場合はそうでした。

「休肝日」という言葉があるように、肝臓は休ませるのが大事なのだと思います。毎日働かせるとダメージが大きいようです。

私が、γ-GTP数値が100を超えた時も、確か毎日缶ビール2~3本をコツコツ飲んでいた状態でしたので。

やっぱり、休肝日は大事なんだと思います。

「飲酒との付き合い」

今は、毎日飲まないように気を付けています。基本、月~木曜日は飲まずに週末に晩酌するように心掛けています。心掛けなので、ついつい平日も飲んでいたりもしますが… この正月休みはずっと、1/11まで飲みっぱなしでしたが… できるだけ平日は飲まないようにしています。

コロナの影響で、健康診断も実施が遅れており、献血もタイミングを逃がして実施できず、血液検査が出来ていないので、もしかしたらγ-GTP数値が上がっているかも…

定期的な検査は大事ですね。一年もブランクがあると、生活習慣によっては、急激に数値が悪化? ということもあり得ますので。

運動は、腰が悪いのでハードな運動は出来なくなりましたが、徒歩での通勤と、週末も可能な限り歩くようにしています。

いや、そうは言ってもしばらく検査していないから、数値上がっていたらショックだな… 在宅勤務の日は気が緩んで、飲酒してしまう事も多々あり…

「今日のまとめ」

勝手なまとめではありますが、肝臓をいたわる為には

・飲酒 毎日飲まない! 休肝日を週に2~3日入れる

・運動することで肝機能を補完できるので、日常生活に運動を取り入れる

・(多分、太っていても肝臓に負担がかかるような気がする…)

・年に1回の健康診断で肝機能数値の確認 出来れば献血して年に数回、数値確認を

・肝臓が弱っている時の食事としては、たんぱく質と野菜中心 油ものは控える

これらが肝心なのかなと思います。(子供が育ち盛りという事もあり、家の食事は油ものが多かったりもしますが…)

まあ、ストレス増えると飲酒も増えるので、精神的な安定も大事なのだと思います。

うつ病予備軍?

私はメーカー勤務のサラリーマンです。

この2年は間接部門に勤務していますが、その前8年間は製造工場勤務でした。

この時のことを書きたいと思います。

「製造部門への異動」

それまで間接部門にて勤務していた私が、製造部門に管理職(課長職)として異動することになりました。製造部門なので従業員も多く、私の受け持つ課には部下が30名近くいました。

それまでは部下が2名の事務職だったので、それほど管理職であることを意識することもありませんでしたが、初めての製造部門に部下30人! 正直、「自分に勤まるだろうか?」と異動前は不安だったことを覚えています。

ただ、この異動のラッキーだったことは、製造部門の管理職が役職定年のための補充であり、私の異動先の前任者との引継ぎ期間も十分にあり、引継ぎ後、前任者が同じ工場の別の課に異動するものだったため、分からない事はいつでも前任者に確認が出来る状態だったことです。つまりは相談相手がいたので、異動後は比較的スムースに職務に慣れて行きました。

「始めの頃は良かったが…」

異動当初は工場の管理職(課長)は4名にて、業務にも比較的余裕があったように思います。管理職間のコミュニケーションも取れており、相談しながら業務を進めていくような感じだったように思います。

さすがに部下が30人近くいると、いろんな部下がいて労務管理面では大変でしたが、まあ何とかやっていました。

しかし、残念ながら工場部門の利益が思わしくなかったことより、経費節減の観点で管理職要員が減らされることとなります。最初に1名抜けて3人になり、最終的にはもう一人抜けて2名になりました。

課も2つが統合して1つの課となり、私の部下は50名以上となっていました…

「稼働時間も増えて行き…」

ふと振り返ってみると、製造部門での勤務の間は、いろんな事があったように思います。

生産性向上目的でのライン集約工事、この時は新しいラインの立ち上げ時に苦労しました。いわゆる備品類や付帯設備については自分たちで揃えていく必要があるのですが、部下は専ら生産業務対応のため、結局管理職が製造機械以外の備品類の準備等を行う必要があったのです。

またライン集約後には、一部のラインを2直生産体制とし稼働時間を伸ばしました。製造工場はラインを稼働させてナンボであり、5:00~22:00の間稼働させるようになりました。

時点で課長職は2名体制にて、私が朝6:30~19:00の間勤務、もう1名が13:00~22:00勤務にて対応していました。

「製造部門は現業職」

製造部門は事務職と違い、機械と対峙しながら業務を行います。安全は何を差し置いても優先される事項であり、優先順位は①安全、②品質、③生産性です。

しかし残念ながら、労災の発生は皆無にはならず、どうしても災害が発生してしまうことがあります。管理職として一番辛いのはやはり部下がケガをしてしまうことでした。

また、品質においても結構頭を悩ませます。工程内の不良、出荷後の不良(商品クレーム)等への対応は、相応に頭と労力を使います。

そして、生産性。企業は利潤を追及し、利益を上げることで従業員や社会に奉仕できます。そのための管理も当然ながら管理職の大きな業務となります。

現業職であることは、仕事の幅も広く、やりがいもありますが、肩にのしかかる責任も重く、かなりの心労があるのも事実です。

「勤務時間もそれなりに多く」

管理職なので、ルーチンワークはそれほど多くないはずなのですが、何かしら毎日、予定外のことが起き、その対応に追われていました。

結局、やる必要があってもやれていないこと等を休日に出勤して対応することになります。

なので、土曜日の午前中はよく出勤して仕事をしていました。月に2~3回は出ていたと思います。

結局、仕事ってどこまでやってもキリがありません。なので時間で区切るようにはしていました。土曜日は何があろうが、昼には帰るようにはしていました。平日も突発トラブル対応等が無い場合は、19時で帰るようにはしていました。際限がないからこそ、こういう区切りは絶対に必要だと、自分に言い聞かせていたように思います。

月の時間外は80h前後で推移していましたが、時間外が多い月が続くと、何度か産業医との面談をした記憶があります。まあ受け答えも問題無く、特に指摘等を受けることはありませんでしたが。

「心理的な負担も多く」

管理職(課長職)は当時2名でしたが、もう1名の方が2直シフトの方を対応してくれていました。基本的には22時に上がるようになっていたのですが、本人責任感が強い事もあり、たびたび22時を大きく超えて勤務していました。

本人、特段うつ症状等を呈していたわけではありませんが、やはり精神的負担も大きかったためか、カウンセリングのため、ずっと心療内科に通っていました。

やはり夜間の勤務の方が人も少なく心理的負担も大きく、私の方が楽をしているような気持ちになり、何となく申し訳ないという気持ちがありました。

部下が50名もいると、何が大変って、人間関係です。残念ながら優秀な部下ばかりというわけではなく、問題を起こす部下もいるため、注意や指導その他で、「こっちの方がどうかなりそうだ!」と思う事も2度や3度では無く…

ある時期から毎年、ストレスチェックが実施されるようになりました。まあ設問の内容から見て、相当精神的に追い込まれた状態でないと、ストレスチェックで異常の判定にはなりません。

ただ、製造部門の管理職の後半の2年のストレスチェックの評点は、正常判定ながら、かなり悪い数値ではありました…

「今の部署に異動して分かった事」

その後、今の間接部門に異動になりました。今の業務は従前から行っていた業務なので、異動に際してプレッシャー等はありませんでしたが、8年の時間は、すっかり実務を忘れており… まあ、それは良いのですが。

部下の数も少なく、業務も各人の分担的要素が強いので、管理職と言っても自分も実務を専ら行う事が多く、休日出勤も基本無くなり、時間的にも精神的にも楽になりました。

休日も予定を立てて出かけるようになりました。

そうして製造部門の管理職当時を振り返ってみると、かなり精神的には追い込まれていたんだなあと分かります。

- プライベートでの会社関係の付き合いは、極力避けていた… 飲み会等も理由を付けて断っていた…

- 今思えば、当時休日は何して過ごしていたのか? 結構、ビデオを借りてきては見ていることが多かったが、休日にリフレッシュが出来ていなかった(休みの予定も殆どなかった)

- 同僚の課長は自分以上に疲れており、よく二人で愚痴ばかり言っていたような… 相談相手等も周りにはおらず…

- 結局、精神的な余裕が全然なかったように思います。

「うつ病の手前」

自分なりには、勤務時間も区切りを入れ、精神的に追い込まれることの無い、少し余裕のある所で過ごしていたと思っていました。

実際、それはそうなのですが、部署が変わって気付いてい見ると、それでも結構追い込まていた心理状態だったのだと思います。

結局、精神的な不安定の一歩手前の所で落ち着いていたとしても、それがあと数年続いていたら、やはり心が折れていた可能性はあると思います。

そしてつくづく思うのは「その時は気付かない」」「渦中にいると気付きにくい」ということです。

今、精神的に余裕のある状態で周りが見れています。すると、同僚を見ていても「あっ、この人今追い込まれているのでは?」と感じ、気付くのですが、本人にそれとなく伝えようとしても、渦中の本人は全くそう感じていないんですね。

精神的な病というのは、(心理的負荷)×(時間)/本人の精神的なキャパ なのだと思います。負荷が大きいと、一気にうつ病になる場合もありますが、恐いのは、負荷が比較的低い状態でも、これが続くとやはり心が折れてしまうのだろうということ。

そしてその場合、本人が気付かない、気付きにくい側面があるのだろうと言うのが自分の体験からの実感です。

いわゆる心の黄色信号にどう気付くか? が大事なのですが、なかなか難しいようにも思います。

自分なりには、仕事一辺倒ではなく余暇を楽しめる事、逆に余暇が楽しめなくなったら黄色信号ではないかと考えています。

実際には、「自分の異常に気付く」事が一番難しい所なのかなとつくづく感じています。

鼻ほじりは病気なの?

私は幼いころから鼻が悪く、鼻の通りが良くありません。

医者から言われたことのある症状としては、「アレルギー性鼻炎」、「肥厚性鼻炎」、「鼻中隔湾曲症」等。普段は口呼吸している時も多々あります。

鼻の通りが悪いのは、鼻の奥の粘膜が腫れて鼻づまりを起こしているからだと思います。このためなのか、手前の鼻の穴の内側は、比較的乾き気味のような気がします。

「鼻くそ〇〇」

小学生の頃の思い出です。

恐らく、鼻が悪くて鼻の穴の内側が乾き気味だったと思われ、あるいはそう思い込んでいたのかも知れませんが、なんか鼻の内側がカピカピ感があって、よく指を舐めて鼻の中に入れていました。唾液で鼻の中を濡らしていたんですね… これがクセのようになっていました。子供なので人目をはばかることも無かったのだろうと思います。

この動作、傍から見たら、「鼻くそを食べている」ように見えるのだと思います。結果、一時期には、「鼻くそ〇〇(〇〇は私の名前)」というあだ名が付けられ… 不本意でした…

まあ、今となっては懐かしい思い出ですが。

「ほじりグセ」

小学生の頃、しょっちゅう鼻の穴に指を入れていたので、以来、鼻の穴のほじりグセがあります。さすがに思春期以降は、人前でホジホジすることは止めましたが…

鼻の中に鼻くそがあると、取ってしまわないと気が済まない。ある意味、“綺麗好き”? いえいえ、そうではなく、単なるクセでしょうね。

そう言えば一時期、人前でもなんか鼻が気になる時があり、人前でも違和感無く? 鼻をほじる技ではありませんが、親指で鼻を掻くように見せながら、さりげなく? 鼻の穴をほじっていました。鼻の奥までは入りませんが、手前を浅く… っておいおい、そこまでして鼻ほじりたいのか、俺!

「血が出るぞ~」

鼻に指を入れていて、爪か何かで傷付ける場合があるようで、たま~に鼻の内側が切れて、少し血が出ることがあります。鼻血とは異なり、出血量は微々たるものなので、鼻の外まで血が垂れてくる等のことはなく、気付かないこともあります。

その時は気付かないのですが、しばらくすると鼻の内側にかさぶたが出来てしまっています。その時にようやく気付きます。

まあ、鼻の内側のかさぶたなので、放っておいて勝手に治ります。治るのですが…

「かさぶたも鼻くそも同じ…」

鼻の中に何かあると、もう指で取ってしまいたくなるのです。それがかさぶたでも同じです。まあ、かさぶたの場合は、それと分かるので、また出来てしばらくは取れないのですが、徐々に治りかけると端の方から剥がれてきます。そうすると、ちょっとずつ剥がしたくなって、結局剥がしてしまいます… すると、完全に治っていないので少しだけ血が出て、それがまたかさぶたとなり… 何度かこれを繰り返し、ようやく治ります。

血が出た場合は指に血が少し付くので、ティッシュを丸めて入れて血を吸わせますが、どうしてもかさぶたが出来てしまいます。

気にならない時は良いのですが、ふと指を鼻に入れてしまうと、もう「気になる」モードにスイッチが入るようです。

「皮膚むしり症?」

鼻の中に異物があると、ほじり取ってしまわないと気が済まない… ちょっとだけ病気なのかな?

この記事を書くのにネットを調べていたら、「皮膚むしり症」という言葉が出てきました。曰く「皮膚むしり症は、かゆみが生じる身体疾患や皮膚疾患ではないにもかかわらず、自分の皮膚を繰り返しむしることを止められない障害。よく対象となる部位は顔、腕、手だが、多くの人が複数の部位で皮膚むしり行為をする。特定の部位をむしりすぎて損傷すると、別の部位をむしるようになる…」

いや、当てはまらないです。そこまで病的ではないのだ…

いろいろとネットで調べてみると、鼻ほじりは、要は単なる“クセ”なのだと思います。

「世論調査結果が面白い!」

鼻ほじりについてネットで調べていて、面白い記事を見つけました。「鼻くそ世論調査」となっています。日本全国10代~60代以上の2,000人を対象にアンケートを取ったとかいてあります。結果について少し抜粋してみますと、

Q1. 鼻くそがたまった時の掃除の方法は?

- 指でほじる…48%

- ティッシュを使ってほじる…31%

- 他、「鼻くそはほじらない…17%」「綿棒を使う」等

Q2. ほじった鼻くその処理方法?

- 丸めてティッシュに包んで捨てる…40%

- 丸めてごみ箱へ…21%

- 他、「丸めて、どこかに飛ばす…8%」、「そのまま食べる…4%」 飛ばすとか、食べるとかの回答もありますね!

Q.3 鼻くそを食べたことはある?

- 食べたことはある(今は食べない)…26%

- たまに食べる~よく食べる…12%

- 食べたことは無い…62%

つまり、38%の人は、「食べたことがある」という結果となっています。面白いなあ~

私も、食べたことはあります!

アンケートは他にも設問があり、「鼻くそは美味しいですか?」、「どんな味ですか?」等の設問もあります。また、「なぜ食べるの?」という設問もあります。いやはや、こういう調査は人間味があって、すごく楽しい!

「かさぶた剥がしは病気じゃない」

鼻の中に出来たかさぶたも、身体の皮膚に出来たかさぶたも、私は剥がしたくなりますが、どうもネットで調べても、同意見が多いというか、専らそういう人が多数のようです。

本来の皮膚や鼻の中の状態と違うので、違和感を感じ剥がしたくなるのではないか? との解説もあります。

なので、それ自体は問題でも何でもなく、まあクセということで良いかと思います。

鼻ほじり についても、同じなんだろうなと思いました。

これらの私のクセが、もしかして、とても軽微ではあるが、何らかの病的なもの?「〇〇症」とかになるのか? と思っていたのですが、特に問題無さそうです。

特段、心配していたという事も無いのですが、まあ自分探しみたいなものなのかも知れません。いずれにしろ、単なるクセで良かった。

アイスクリーム頭痛

アイスクリームやかき氷を食べた時に一時的な頭痛になる場合があります。

これは良く聞く話で多くの人が経験していると思います。調べたら「アイスクリーム頭痛」という名称の症状のようです。

「アイスクリーム頭痛の原因」

名前が名前なので、アイスクリーム等の冷菓と関連が深く、「日本アイスクリーム協会」のHPに解説が書かれています。

原因については明確に特定されておらず、諸説あると書かれていますが、次の2つの説が有力なのだそうです。

- 冷たい物が喉を通るとき、喉にある三叉神経が刺激され、その伝達信号を脳が痛みと勘違いして頭痛が起きる。

- 冷たいものを食べると急に喉や口の中が冷えるため、人間の身体は一時的に血流量を増やして温めようとする。そのときに、脳につながる血管が膨張して頭痛が起きる。

予防法も書かれており、「ゆっくり時間をかけて食べる事」となっています。まあ、そりゃそうだろうなあ。

「なる人とならない人」

アイスクリーム頭痛は、なる人とならない人がいるそうです。私はしっかりとなりますが、ネットで検索してみると、台湾での調査記事があり、9千人の中学生について調べた所、40%が頭痛になる、男子生徒の方が多いと書かれています。

まあ、大雑把に言えば、半分の人はならないのだろうと思います。

ならない人から見れば、「アイスクリームを食べて頭痛?」という心境なのでしょうね。

「かき氷、氷系がダメ」

私の場合、アイスクリームを食べていて頭痛になることは殆どありません。

専ら、かき氷がダメですね… 結構な確率で痛みがきます。確かに、食べる速度が大きく影響しているのは実感しています。

そして、一番苦手なのが「フローズンドリンク!」 これだと、ほぼ100%に近い確率で痛みが出ます。

最初に経験したのは、もうかなりの昔、私が高校生の頃だったと思います。当時、セブンイレブンで「スラーピー」というフローズンドリンンクが販売されており、当時はフローズンドリンクが珍しかったので、早速飲んでみたら… ダメでした。

その後、凝りもせず数回チャレンジしましたが、毎回撃沈… 結局、毎回溶かしてしまってから飲むハメになり、それ以降、フローズンドリンクには手を出していません。

「実は頭痛ではなくて」

私の場合、冷たいものを食べて身体に痛みが出ますが、実は頭痛ではありません。背中が痛むのです。痛みが激しい時は、少し呼吸もし辛くなります(そんなに重篤ではありませんが、ちょっとだけ焦ります…)。

こうなると、しばらく我慢が必要にて、首の後ろを叩いたり、痛い所をさすったりして鎮めようとします。それで効果があるのかどうか分かりませんが、いつの頃からか、反射的にそうするようになりました。

私以外にも、同じ症状の人いるかなあとネットで検索してみたら、いますね~ 私と同じように背中が痛む人。私だけじゃなくて良かった!

その人も、頭は痛くならないと書いています。人によって痛みが出る場所が違う場合があるようです。

「目の上が腫れた!」

実は一度、目の上の部分が腫れたことがあります! まゆげの辺り。

もう、あまりにも強烈な出来事だったので、未だに覚えています。

確か中学か高校か、スーパーマーケットのフードコートでフローズンドリンクを飲んでいて、急に痛みが出ました。もちろん、アイスクリーム頭痛なのですが、場所が目の上の眉毛の辺りにて、触ると腫れていました! まるでたんこぶのように腫れていて、もう驚きました!

なすすべもなく、そのままにしていたら、いつの間にか痛みも腫れもひきましたが…

その時は、かなりビックリしたことを覚えています。

恐らく、若気の至りではありませんが、急激に飲もうとしたのが原因なのだろうとは思います。

目の上の痛み、腫れはこの時の1回だけですが、もう二度とイヤですね…

「一般的に痛む部分は」

私は前述の通り、背中が痛むのですが、一般的には、こめかみ や おでこ が痛む場合が多いようです。

おでこが痛むのであれば、まあ目の上はおでこに近いから、あり得ると言えばあり得るのかも… でも腫れたしはしないよな、普通…

「頭痛をおこしやすい食べ物」

これは研究された記録があるようで、氷の塊を口にくわえた状態と、氷水を一気に飲む方法で比較した所、氷水を一気に飲む方が頭痛を起こしやすいとのこと。

口の中が冷える速度が速く、冷やされる面積が多い方が、より早く、より痛む傾向にあるようです。

私がフローズンドリンクで顕著に発生するのも、だいたいこの理屈に合っているように思います。

「熱いお茶でも飲みながら」

アイスクリーム頭痛を起こさないために、ゆっくり食べるというのが予防方法ですが、他にも「熱いお茶を飲みながら食べる」というのが書かれてありました。冷えた口腔内をお茶で温めることによる対処法のようです。

アイスクリームの場合は、意外とお茶やコーヒーには合うので、この方法は有りだと思います。でも、かき氷とお茶、合うかなあ… でも、小豆あんこ入りのかき氷なら、全然緑茶とも合うぞ! と思いました。

まあ、そこまでしてかき氷を食べなくても良いのかも知れませんが…

ジョギング中のあごの痛み

先日の投稿で、ジョギングで走り始めてしばらく、足の裏が痛むという話を書きましたが、実は他に、走り始めてしばらく、あごが痛む時があります。

下あごの下部、先端から少しノド側が痛むというか、何なんでしょうね、これ!

「ネットで調べてみたら…」

身体の不調に関することは、ネットで調べれば、殆どの場合、症名や症状の特徴等が分かります。でも、“走り始め”“あご”“痛み”等の単語で検索しても、全くヒットしません… えーっ!なんで? 私だけの症状なの? それはそれでちょっと恐いなあ…

「顎関節症」

顎関節症という症状があり、この症状が検索上位に並びます。でも、顎関節は耳の近くのあごの付け根の関節の症状ですよね? 私の痛みはあごの先端から少しノド側の辺りなので、顎関節症とは違うはず。

少し脱線しますが、顎関節症の場合、何科を受診すればよいの? と思い調べたら、歯医者(口腔外科)でした。整形外科じゃないんですね。ちょっと勉強になりました。

「あご 部位」

あごの痛みについて検索していると、あごの関節にかかる記述が多いので、あごの辺りの部位を調べて、ピンポイントで検索した方が良いだろうと、“あご”“部位”で検索してみたら… 牛や焼肉、ホルモンについての記事が検索上位に来ました! 牛の焼肉の部位で、「あご(下あご)」というのがあるそうです。知りませんでした! これも勉強になりました。ちなみに、「ツラミ」という顔の肉もあるようです。

(スミマセン… またまた脱線してしまい…)

「あご 筋肉」

痛むのは筋肉だろうと、再度検索してみました。ちなみに、あごの先端部分のことを「おとがい」というそうです。痛むのは、おとがいから少しのど側の部分。

この辺にあるのは、“顎二腹筋前腹”と“顎下骨筋”の2つのようです。

“顎二腹筋前腹”は細長い筋肉で二本あり、顎の先端部から左右の耳下の方に伸びている筋肉です。

これに対し、“顎下骨筋”は、のどの部分につながった、平べったい筋肉です。このどちらかの筋肉の痛みを感じているのだろうと思います。

この二つの筋肉名称と痛みで検索してみましたが、該当すると思われる症状が見当たらない… う~ん、調べ方が悪いのかなあ。

「唾液腺では無いだろう…」

あごの下辺りには、筋肉以外には唾液腺があります。唾液腺が痛む? いやいや、これは違うと思います。何故か?

舌の下、一番窪んだ部分辺りに唾液腺があります。これは左右にあると思います。実は私は幼いころ、左右どちらかの唾液腺が腫れる炎症を経験したことがあります。

これは指をくわえていて、指にばい菌が付着していたことが恐らく原因で、指が唾液腺の出口辺りにあったことにより、唾液腺の中にばい菌が入り、炎症を起こしたものです。

なので、唾液腺が腫れた時の痛みは経験済にて、この痛みとは違うのです。

汚い指を舌の下に入れていると、同じことが起こる可能性がありますので、注意が必要ですよ!

「放散痛」

あごの痛みを調べていたら、“放散痛”という単語があったので、調べてみた所、「放散痛とは、関連痛のうち、病気の原因部位とまったくかけ離れた部位に現れる痛みのこと。例えば、内臓疾患によって腰痛や肩の痛みが出たり、心筋梗塞など心臓の病気により、肩や背中、歯などに痛みが現れることがある」とウイキペディアに書かれてあります。他の記事には、心疾患を抱えている場合、あごが痛む場合があるとのこと。そういう症状もあるのか… いやいや、でも心疾患じゃ無いよな?

「冷えて痛むのか?」

この走り始めの痛みは、出たり出なかったりしますが、季節に関係無かったように思います。でも、あごの先端が冷えて痛むのかもと、「あご 寒さ 痛み」で検索すると、幾つか記事が出てきました。でも、この原因は、「寒さで歯をくいしばることが原因」と書かれてあります。ジョギングの時は、逆に呼吸をするので、口が開いています。だから、これは原因として該当しないようです。

「結局何か分からない…」

今まで、身体の症状で不具合がある場合、ネットで調べると、まず間違いなくそこに答えが書いてありました。

今回もそうだろうと思ったのですが… 調べ方の問題なのかも知れませんが、答えが見つかりません。ちょっと驚いています。レアケースなんだ…

まあ、痛み自体は大したことも無く、しばらく走っていると治まるので、困ったということもないのですが、分からないとちょっと気味が悪いですよねえ~

「勝手ながらの原因推察」

ネットに関連する記事もなければ、知識も皆無にて全くもって原因にたどり着きませんが、自分なりに考えてみると、かき氷を食べたら頭が痛くなる、あれと似たようなことが起こっているのかなと。

なぜかき氷を食べたら頭が痛くなるのか? 知らないのでこれもネットで調べてみましたが、「1)冷たい物が喉を通過することにより、喉にある三叉神経が刺激され、この時に発生する伝達信号を脳が冷たさを痛みと勘違いし、頭痛が起きる。 2)冷たいものを食べると急に喉や口の中が冷えてしまうため、人間の身体は一時的に血流量を増やして温めようとし、そのときに、頭につながる血管が膨張することから、頭痛が起きる」と書かれてあります。

おそらく、この2)と同じような事が起こっているのではないか?

走り始めた際に、あごの血管が膨張することにより、痛みが発生している?

かき氷による頭痛も、しばらくすると治まります。これと同じような気がするのですが。

年齢的に新陳代謝も落ち、冬の寒さが辛くなりました。じっとしていると、本当に寒さに弱くなりましたが、安静時には血管がかなり収縮しているのかも知れません。このため、運動を始めると欠陥が拡張し、痛みが出る?

まあ勝手な想像です。

答えがそこに無いと、ちょっと締まらないというか、結論は書きたいのでした。